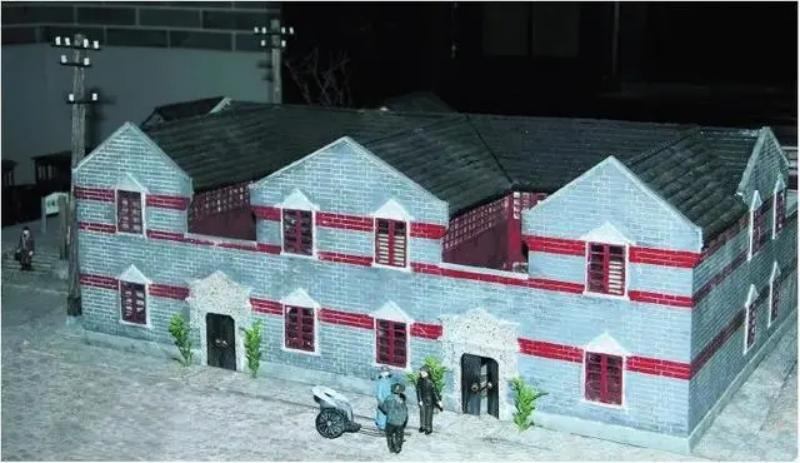

1925年1月,上海虹口,在淞沪铁路旁一座石库门建筑里,中国共产党第四次全国代表大会召开。

这次大会首次将支部确定为党的基本组织,成为党重视并加强支部建设的历史起点。

(1925年1月11日至22日,中国共产党第四次全国代表大会在今虹口区东宝兴路254弄28支弄8号处召开。会址原为坐西朝东的砖木结构假三层石库门民居,毁于“一二·八”淞沪战争。图为中共四大会址模型)

中共四大首次明确提出无产阶级在民主革命运动中的领导权问题,要求在全国范围内建立和加强党的组织,以强有力的组织工作来保证领导权的取得与实现。

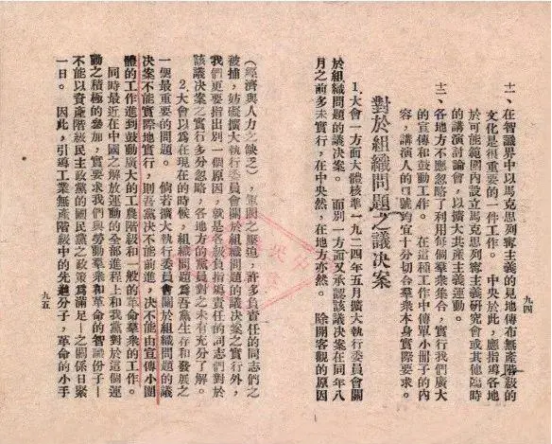

《对于组织问题之议决案》

这次大会将支部确定为党的基本组织,初步奠定了党的支部制度基础:

一是规定了支部的设置原则:凡有党员三人以上均得成立一支部;我们党的基本组织,应是以产业和机关为单位的支部组织,不能以机关为单位组织支部时,则可以地域为标准。

二是规定了支部的职责任务:支部的工作,不能仅限于教育党员,吸收党员,并且在无党的群众中去煽动和宣传,帮助他们组织俱乐部、劳动学校、互助会。

三是规定了支部的领导方式:每支部公推书记一人或推三人组织干事会,隶属地方执行委员会。

四是规定了支部的活动方式:各支部每星期至少须开会一次,由支部书记召集之。但已分成小组之支部,其小组每星期至少须开会一次,由小组组长召集之;支部全体会议,至少每月举行一次。

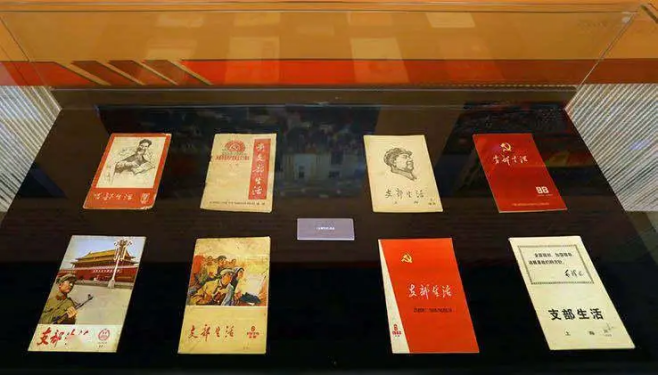

(中共四大纪念馆)

中共四大后,党的组织迅速发展壮大,成功实现从宣传马克思主义的小团体到群众性政党的伟大跨越。1925年中共四大召开时,共产党员共有994名,至年底党员人数达到1万人,到1927年中共五大召开时,党员人数已发展至5.79万名。罗荣桓、徐向前、粟裕等都是这段时间入党的。中国共产党已经从一个宣传性的小团体发展为群众性的大党。

自中共四大将支部确立为党的基本组织以来,支部作为党组织开展工作的基本单位,在中国共产党的发展壮大中发挥了战斗堡垒作用。弄堂里召开的中共四大,为新民主主义革命理论的确立奠定了重要的思想基础,使中国共产党真正意义上走出书斋,迈向更广阔的历史时空。