三、战争意志 —— 冰雕连的战略意义

抗美援朝最让人赞叹的是志愿军的强大意志力。但是,要科学地理解这个问题会存在一个巨大困难之处:意志是一个表现在精神层面的,心理上的东西,它怎么来进行科学的测量呢?

当美军进攻志愿军的阵地时,为什么常常很快就失去继续进攻的能力?假设有1000人的美军发起进攻,在进攻过程中有100人伤亡,当场只是死亡10人,受伤90人,那么就对应100人失去作战能力吗?可能不是。一般可能会认为被击毙了是最大的战斗力损失,但却并不完全如此。如果是死亡了,可能也就放弃救助了,但如果是受伤了,不仅会暂时失去战斗力,而且因剧烈的疼痛呼天抢地的叫喊声会极大影响其他未受伤的士兵。因此,一个士兵受伤可能需要一个甚至两个未受伤的士兵去救援,把他抬下战场,尽快送到后面有医疗救助的地方。虽然送伤兵的士兵完成任务后可返回继续加入战斗,但在运送伤员的半个小时至1个小时的时间内,他们的战斗力也短暂失去了。因此,一个士兵受伤很可能会导致2、3个士兵离开战争维。100名士兵的伤亡就可能会让总计近30%参加进攻的士兵暂时离开战争维。

但是,在战壕里防守的志愿军往往是轻伤不下火线,重伤接着干。这就是只要不牺牲,就还在继续战斗。战争意志力强度的不同会在特定的战争维里严重影响双方的战损率。这里所说的战损并不一定是伤亡了才是战损,而是只要因运送伤员而离开战争维,就是战争维里的战损。即使对方没有受伤,只要暂时离开战争维了就有效减少了战斗力,在这个特定的战争维里与战死是一样的效果。

长津湖战役是毛泽东亲自介入指挥的一场战役,9兵团入朝非常仓促,为此付出了因缺少补给而造成的惨重损失。但是,为什么要如此仓促地入朝打这一仗?毛泽东本来的战略意图就是要抓住战机一举歼灭美陆战一师。如果能在一开战就彻底歼灭敌方最精锐的部队,会从战争意志上给予敌方毁灭性的打击,基本就等于结束战争了。这是毛泽东军事思想核心的要点之一。“伤其十指不如断其一指”“歼灭战”等,就是要通过歼灭战,摧毁敌方的战争意志。

但是,毕竟双方武器装备和后勤补给的差距实在是太大了,因此,毛泽东的这个战略意图在长津湖战役中并没有完全达成,除了歼灭北极熊团以外,不仅是长津湖战役,而且从此在整个抗美援朝战争中,再也没有成建制地歼灭美军团及以上军队。但也正是北极熊团的覆灭,从心理上彻底震垮了东线的第十军,使其迅速全面撤退。

可以充分反映志愿军拼尽全力也无法全歼美陆战一师的,莫过于此次战役中的水门桥战斗。据介绍,《长津湖》的续集就是《水门桥》。水门桥是陆战一师撤退的唯一通道,一旦桥被炸毁,这个唯一通道就被切断了。12月1日,志愿军第一次炸毁了水门桥。第二天,美军工兵就用木头进行了修复,原址搭建了一座木桥。12月4日,志愿军第二次将水门桥炸毁。第二天,美军于残留的桥根部,架设了更为坚固的钢制桥梁,美军也吸取了教训,不仅是40辆坦克守桥,更是加强了防备。对于志愿军来说这就极其麻烦了。但是,12月6日,志愿军又派出了两个排的敢死队,将棉衣反穿,用里面的白色作掩护,悄悄接近水门桥,在被敌人发现后以血肉之躯迎着早有防备的美军的枪林弹雨攻上去,终于将钢制桥梁的根部与基座全部炸毁。可是,麦克阿瑟强令日本三菱重工连夜制作了8套M2型钢木标准桥梁,杜鲁门和美国防部也是几天几夜未合眼研究对策,最终以8架C-119运输机将预制的准桥梁结构件运往水门桥附近,用巨型降落伞将其空投至美军阵地。最后,依靠着这次搭建的水门桥,美陆战一师和七师残部上万人还是成功完成了撤离。

毫无疑问,志愿军做到了他们能做的最大极限,但架不住对方强大到如此地步的后勤补给能力。这个结果未免让当时的中国人和后人遗憾。但是,就算水门桥最终没有被修好,美军显然所有重装备全都得损失掉,但也并不是说美军就肯定会被全歼。因为水门桥所在的地方只是一个小河沟,如此低温下水面全都结冰,仅仅士兵要走过河还是很简单的事情。丢掉全部重装备和车辆的美军显然会遭受更大的损失和遇到大得多的困难,但还是不一定意味着它会被全歼。

这个并不是一种纯粹的假设,同样是在二次战役中的西线战场,38军113师14小时奔袭72公里,到达三所里成功封锁了美军,最后美军就是丢弃了数以千计的车辆、坦克、火炮等辎重后逃命的。事实上,在通过水门桥之前,利用在下碣隅里的简易机场,史密斯就已经完成了4000多伤兵的撤退,最乐观的情况就算在水门桥完全堵住了最后撤退的1万多人并且也只能是歼其一部,这也已经不能算全歼陆战一师了。史密斯能做到将陆战一师残部连人带装备撤退到兴南港,相比西线美军只能丢掉全部重装备撤退,的确已经算是不错的了。所以,这个结果就是当时的客观条件所注定的。

可能更让人遗憾的是,即使桥被修好了,如果能提前在这里埋伏有一支中国志愿军,还是会让美陆战一师遭受重创。的确埋伏了一个连,但他们最后却一枪未放,成为冰雕连。此战中,志愿军9兵团在长津湖战役中有三个连成为冰雕连,27军80师242团2营5连,在水门桥之前死鹰岭防守的20军58师172团6连,在过了水门桥之后的1010.7高地上的20军60师180团1营2连,除了2人以外,其他人全部冻死在阵地上,并且至死全部保持准备射击的战斗状态。

天气造成的影响远远不是“冰雕连”所能表达的。根据1988年公布的官方资料,长津湖东线的九兵团战斗死亡7304,伤员14062,冻伤人员30732。而根据党史出版社出版的《开国第一战》披露的伤亡数字:冻伤减员28954人,冻死1000人,冻伤严重而不治3000人。冻伤减员达兵团总数32.1%,严重冻伤达22%。虽然不同数据来源有所差异,但无疑都是惨烈到令人无法想象的程度。

美陆战一师2.5万人,从10月26日至12月15日,阵亡604人,伤重死亡114人,失踪192人,伤3508人。战斗伤亡4418人。美国人本身大多处于高纬度地区,习惯于寒冷的气候环境,在有充分保暖装备的情况下,其冻伤的人数竟也高达7300多人。而9兵团大多是江浙一带温暖气候环境来的战士,由此可见志愿军遇到的困难达到何等严酷的程度。

陆战一师在过去的历史上经历过无数惨烈的战斗,在太平洋上经受过日军不畏牺牲的万岁冲锋,参加过惨烈的冲绳岛战役,甚至也经受过与日军夜战的洗礼。但长津湖战役让这个陆战一师的官兵和师长史密斯战争意志彻底崩溃了。

士兵在如此的严寒中被冻死在当时双方军队中都很常见,但是,至死都保持如此严整军容和战斗状态的军队需要什么样的意志力才能做到?因为在他们冻死的过程之中,自己是会清晰意识到再这么下去是会被冻死的,人类的本能会驱使人放下枪卷缩起来以尽可能保持一点体温。但他们所有人全体保持着准备射击的状态。并且在冻死志愿军战士宋阿毛留下的遗书中,充分表明了他们宁愿冻死也要在这里坚守阵地的明确决心。无论史密斯还是他的士兵们看到冰雕连的那一刻,他们都充分明白整个过程之中志愿军的意志力超越了他们所能想象的最大极限。曾经是王牌中的王牌的陆战一师,从此失去与志愿军全力较量的勇气,在后来整个抗美援朝战争中再未充当过主力,沦落为主要在后方清剿游击队的打杂角色。

史密斯本人,是1950年7月朝鲜战争爆发后担任的陆战一师的师长。应该说,他是非常专业和称职的指挥官,在联军最高指挥官麦克阿瑟、其所属的东线最高指挥官第十军军长阿尔蒙德都过度乐观,不断催促陆战一师快速推进到鸭绿江边的时候,史密斯充分预感到了潜在的危机,并且坚持在下碣隅里修建简易机场。事实证明,这个简易机场在美军撤退过程中发挥了非常重要的作用,通过飞机将4000多名伤员直接运送到了航母上。如果如此庞大数量的伤员与主力一起撤退,其行军速度无疑将受到非常严重的拖累。当然,史密斯之所以会如此谨慎,也不完全是因为他有先见之明,而是在长津湖战役之前的11月2日,陆战一师就已经在黄草岭一线与志愿军42军交过手,被打得心有余悸了。

长津湖战役之后不久,1951年3月5日,史密斯就此离开了朝鲜,4月被派往美国加利福尼亚州彭德尔顿兵营,回到后方。战争期间再也未回到前线战场。胜败乃兵家常事,况且陆战一师在第二次战役中的表现算是拼尽全力创造奇迹了。一个王牌中的王牌师的主帅,正在战争用人之时却离开战场,如果不是完全失去信心又怎会如此?

此战之后,麦克阿瑟说出“谁要和中国陆军较量,肯定是疯了”的话。

陆战一师和七师撤退的路线被美军的军史称为“地狱之旅”“最艰苦的撤退”。

士兵空洞痴呆的眼神,很好地表达了其战争意志的丧失程度。

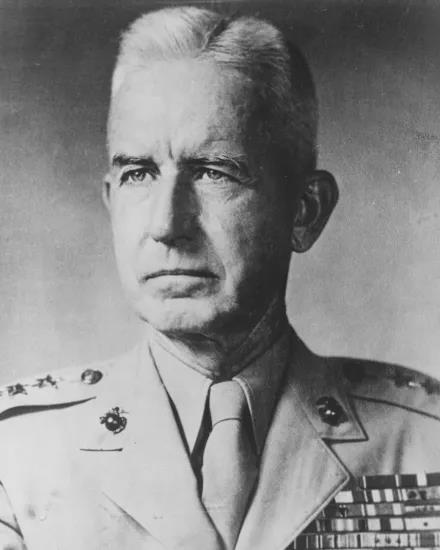

美陆战一师师长奥利弗·普雷因斯·史密斯

人们可能会有遗憾:如果冰雕连能活着阻击美陆战一师,一定会给对方造成重创,但是,仅凭一百多人的阻击部队显然是无法抵挡住上万拥有大量坦克和火炮等重火力美军的,他们最终可能还是全部壮烈牺牲。如果按1:1的交换比来算,他们能杀伤美军同等数量的军队已经算很好的战果。如果按1:n的交换比,好的情况下会造成美军数百人的伤亡,这还是不能改变最终的结局。

但是,此处我们希望告慰当年冰雕连以及其他无数志愿军烈士们,他们的牺牲不是没有意义的。他们用自己超越一切敌人想象的强大意志力,给敌方心理上带来了毁灭性的打击,部分地实现了毛泽东的战略意图——用一战而打垮对手的战争意志。他们一枪未鸣,战术成果自然为零,但他们用强大到令敌人胆寒,对死亡全无畏惧的勇气彻底压垮了对手,他们让自己的敌人充分明白了 —— 这样的军队是不可能被战胜的。

如果要对长津湖战役作一个综合的评价,个人认为是这样的:

从战前来看,中美双方绝大多数将帅对战局发展都不同程度地偏乐观,而几乎只有陆战一师尤其师长史密斯最接近估计到了惨酷激战的战局走向。因此,陆战一师和史密斯战前估计更为准确。

从战役本身纯军事角度看,双方都有惨重伤亡,志愿军偏高一些,9兵团也未能达成全歼陆战一师的战役目标,但却全歼了美陆七师的北极熊团。因此,大致平局是说得过去的。

双方都未预计到朝鲜北部五十年一遇的极寒天气,因天气减员数量都大于战斗减员。因此,中美双方都输给了天气。对此,无论当年还是后来人,也都无话可说。以当时的气象科技水平,中国连自己国内的天气都还搞不清楚,美国也没搞清楚,中国哪能搞得清楚朝鲜的天气?

从后勤角度看,显然是陆战一师完胜,9兵团完败。

从战役结果看,志愿军攻占了大量地盘,包括陆战一师和七师的第10军大量退出东北部的地盘。这个胜负结果清楚无疑。

从战略角度看,美军快速占领朝鲜全境,圣诞节前到达鸭绿江的目标完全失败。中方出战最大目的之一,就是要一雪百年前耻,打掉美军的战争意志。无论此次战役还是后来,志愿军不仅始终保持了高昂的斗志,而且以一种“什么王牌不王牌,老子出来要打得就是你的王牌”的气势,把敌方阵营中曾在八国联军入侵过中国,欺负过中国的国外王牌基本打了一个遍。这次战役把曾在北平制造过沈崇事件的陆战一师战争意志彻底摧毁。后来在第五次战役中,志愿军不仅把英军王牌“格洛斯特营”全歼,而且将其打到志愿军一个士兵刘光子可以俘虏其63名士兵的程度(还不包括中间有人想逃跑被打死的)。要打就打出一百年的和平。如何做到这一点?就是要让所有敢于藐视和欺负中国的敌人心目中,留下一百年的敬畏感甚至是恐惧感。从这个战略角度说,长津湖战役基本达到了目的。

这种强大无比的战争意志力,正是中国此前上百年最为缺乏的东西,志愿军为我们找回来了。在此之前的上百年,整个中国几乎成为一具僵尸,任人蹂躏,无力抵抗。抗日战争,解放战争的胜利还只是刚刚让她血液开始流动,而抗美援朝战争却是真正使她睁开眼睛,从地上站起,一声怒吼,让整个地球为之颤抖。

四、突袭

如果只是勇气和不畏死亡,无数的军队都可以做到。当年的国民党军队中不乏不畏死的军人、日本军队、美国军队中也都不乏不畏死的血性军人,美军中也有很多可以与对手同归于尽的勇士,甚至当年大清国的八旗军队也曾在八里桥对八国联军发起过毫不畏死的冲锋。但是,要让敌人真正的胆寒,还需要有能在各种条件下战胜敌人的高超战略战术。中国军队之所以能在各种极端不利条件下战胜对手,就是拥有将战争基本规律发挥到极致的战术手段。

这种高超的战术当然有很多,无法在一篇文章中尽述。只选最重要的作简单介绍,从中体会一下。其中之一就是突袭。

即使对手武器装备非常强大,如果他还在睡大觉,枪炮未上膛,坦克未开动……那在非常短暂的一个时间限度内,其战斗能力就是零。如果利用这样一个非常短暂的时间集中全力对敌发起进攻,就可获得“突袭型零伤亡作战”的效果。等敌方反应过来,枪炮上膛,坦克开动,我已经打完撤了,你再强大的武器装备也没用。因此,突袭是解决敌强我弱最重要的战术手段之一。这是中国人民军队从建军开始,一直都是在敌强我弱环境下锻造出来的极致战术手段。

为了有效达成突袭效果,志愿军可以说是绞尽脑汁。长津湖战役9兵团之所以未等补给完成就紧急入朝,并且15万大军在雪山里昼伏夜行,就是为了达成对敌突然袭击的效果。为了实现突袭,很多时候采用前一晚派一支军队潜伏在距离敌人只有几百米甚至几十米的地方,整整潜伏一天,等第二天晚上大部队也接近时突然发起攻击。一级战斗英雄邱少云,就是为了在这样的潜伏中不暴露目标,被火烧死也不发出一点声响。他所潜伏的地方距离敌人前沿阵地居然只有60多米。在这么近的地方只要一开始发起总攻,冲到敌人阵地的时间会以秒来计算。长津湖战役中,因为部队到达攻击位置的时间先后不一,一些先期到达的部队在前沿位置的严寒中潜伏了长达一个星期的时间。承受如此之多潜伏的困难,目的就是为充分地达成突袭的效果。这是要在进攻作战中化解敌方过于强大火力优势的近乎唯一途径。正因如此,志愿军才要为此付出各种今天看来太过惨烈的代价和煎熬。

如果不能达成这种极致的突然性,志愿军所遭受的损失会更加巨大。发生于1952年10月6日至14日的白马山战役就是一个对此情况典型的注解。此战我军是号称“万岁军”的38军,对手并不是美军,而是南朝鲜9师。但是,因为战前38军出现一个叛徒,突击部队的文化教员谷中蛟投敌,泄露了部分战役计划,这使进攻失去了突然性。最后此战打成胶着状态,虽然38军攻陷了除主峰外的大部分阵地,但因9天时间久攻不下,战况焦灼,双方伤亡都较大,最终38军被迫撤出了阵地。这是38军在朝鲜最后一战,留下小小的遗憾。

只要达成突然性,志愿军的进攻往往就在很短的时间内完成对敌人防线的突破。长津湖战役中,之所以能全歼北极熊团,突然性的达成也是关键性的原因。当志愿军攻入北极熊团火炮阵地时,发现其12门火炮连炮衣、炮口帽都还没有脱下,更别提炮弹上膛了。未受到其重火力反击,使志愿军可以迅速突入其阵地。

所以,可以见到很多志愿军打退敌人十几次、几十次进攻的战例,但很少见到对方击退志愿军十几次、几十次进攻的战例。因为志愿军的进攻一般都建立在准备充分、突然袭击、一战而成的基础之上。如果进攻几次甚至只要进攻一次不成功,一般就会在仔细侦察地形和敌情基础上,改变战术甚至放弃进攻了。只要第一次进攻不成,突然性就失去了,敌人一般都会迅速组织起强大的防御。此时再要进攻的话,往往就会面对巨大的伤亡代价,并且进攻也很难成功。典型的战例如砥平里战斗等,这也是对手一旦利用重装备形成环形防御阵地并开始全面反击,我军就很难对其继续有效进攻的典型案例。但另一方面,这也是志愿军只要两、三次进攻不成的话,就主动放弃、避免进一步损失的正确决策代表。很少像美军那样,居然在铁原硬攻63军12天,基本上同一套战术从头打到尾。在上甘岭,更是基本上同一套进攻战术一攻43天。